GIPFELBLICKE

© Erich Arndt

Zum Seitenanfang

Zurück zur Startseite

Gipfelblicke

im Kontext der Geschichte

KILIMANDSCHARO

5.895 m

Geografie:

Der

Kilimanjaro

ist

mit

5.895 m

Höhe

über

NHN

das

höchste

Bergmassiv

Afrikas.

Es

liegt

im

Nordosten

von

Tansania.

Das

Massiv

besteht

im

Wesentlichen

aus

drei

erloschenen

Schichtvulkanen,

deren

höchster

der

Kibo

(„

der

Helle

“)

ist.

Der

Gipfel

des

Kibo

wird

Uhuru

Peak

(Freiheitsspitze)

genannt.

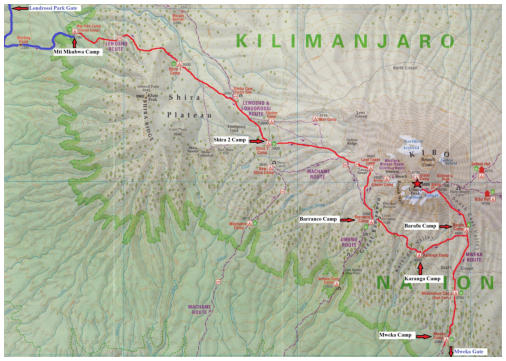

Unsere Aufstiegsroute:

Der

Aufstieg

führte

über

die

Lemosho-Route.

Sie

gilt

vielfach

als

die

schönste

und

ursprünglichste

aller

Kilimanjaro-Routen.

Sie

ist

noch

relativ

unbekannt

und

wird

lange

nicht

so

frequentiert

wie

die

Marangu-,

Machame-

oder

Rongai-

Route. Einzig die Umbwe-Route zählt noch weniger Bergtouristen als Lemosho.

Unsere Abstiegsroute:

Der Abstieg vom Uhuru-Peak erfolgt über den Mweka-Trail bis zum Mweka-

Camp im Regenwald.

Anstrengung:

Der

Aufstieg

auf

den

Kilimanjaro

entspricht

bis

in

eine

Höhe

von

4.500

Metern

einer

Bergwanderung

im

alpinen

Raum

unserer

Breiten.

Die

dünne

Höhenluft

und

der

sehr

steile

Anstieg

auf

der

letzten

Etappe

erfordern

jedoch

in

der

Gipfelregion eine große Anstrengung.

Ausrüstung:

Für

die

Besteigung

benötigt

man

einen

Schlafsack

mit

einem

Komfortbereich

von

-

15

°C,

eine

Isomatte,

Teleskop-/

Trekkingstöcke,

eine

Stirnlampe

und

einen

wasserdichten

Packsack.

Der

Tagesrucksack

sollte

über

eine

Regenschutzhülle

verfügen.

Hochgebirgstaugliche

Kleidung

(Handschuhe,

Goretexjacke

und

festes

Schuhwerk …) sind erforderlich.

Gefahren:

Bei

unzureichender

Ausrüstung

kann

es

zu

Erfrierungen

kommen.

Wichtig

ist

eine

ausreichende

Akklimatisation

und

Flüssigkeitsaufnahme,

um

der

Höhenkrankheit vorzubeugen ( AMS =

Acute mountain sickness

).

Letzte Aktualisierung: 01.03.2017

Eineinhalb

Stunden

vor

Mitternacht

ist

die

kurze

Nachtruhe

beendet.

Dunkelheit

und

Kälte

bestimmen

die

Nacht.

Jeder

Handgriff

kostet

Kraft.

Es

dauert

fast

eine

halbe

Stunde,

bis

die

„

Winterausrüstung

“

angelegt

und

die

restlichen

Sachen

im

Packsack

verstaut

sind.

Ein

heißer

Tee

weckt

die

Lebensgeister,

Kekse

besänftigen

den

Magen.

Sicherheitshalber,

wegen

des

Frostes,

habe

ich

die

Fotoakkus

in

der

Unterjacke

am

wärmenden

Körper

deponiert.

Um

24:00

Uhr

stehen

sechs

Menschen

im

Kreis,

halten

sich

an

den

Händen

–

Imani

spricht

ein

Gebet.

Seine

Wünsche

schließen

eine

gesunde

und

erfolgreiche

Gipfelbesteigung

ein

und

bitten

Gott

um

gütige

Unterstützung.

Der

Berg

soll

uns

wohlwollend

aufnehmen.

John,

Imani,

Dixon,

Brigitte,

Joachim

und

ich

brechen

zum

Gipfelgang

auf.

Die

letzte

Höhenzone,

die

nun

erobert

wird,

ist

die

Gipfelzone.

Sie

beginnt

ab

5.000 m

Höhe.

Geprägt

von

eisigen

Winden

und

extremen

Nachttemperaturen,

die

nicht

selten

bis

–20

°C

gehen,

ist

diese

Zone

regelrecht

lebensfeindlich

und

bietet

keinerlei

Schutz

mehr.

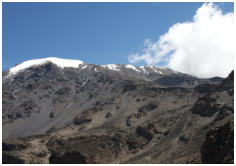

Das

Gesamtbild

ist

ein

einheitliches

tristes

Grau.

Hier

oben

gibt

es

keine

unterschiedlichen

Gerüche

mehr

–

die

Felsen

richen

wie

ein

alter

Komposthaufen.

Es

versteht

sich

von

selbst,

dass

auch

Tiere und Pflanzen in dieser Höhe nicht existieren können.

Es

ist

kalt.

Warmlaufen

ist

bei

dem

Schneckentempo,

das

der

Höhe

geschuldet

ist,

nicht

möglich.

Die

Lichtpunkte

der

Stirnleuchten

der

Aufsteigenden

tanzen

zwischen

den

großen

Felsblöcken.

Lichtpunkte

und

Sterne

vermischen

sich

in

der

Höhe.

Lieber

nicht

nach

oben

schauen.

Später

gibt

es

keine

Blöcke

mehr,

nur

Geröll,

Schutt,

ausgetretene

Lavaasche

mit

den

Spuren

der

Profilsohlen

vorangegangener

Leidensgenossen.

Die

Route

führt

über

Bruchstufen

von

massivem

Gestein,

die

geröllbesetzte

Unwegsamkeit

führt

immer

nur

bergauf.

Ödes

Dahintrotten.

Brigitte,

Joachim

und

Erich

kämpfen

mit

der

Luft,

die

Guides

singen

–

wie

sonderbar!

Der

Weg

bleibt

steil,

ich

spüre

die

dröhnenden

Herzschläge,

atme

bei

jedem

Schritt

ein

und

aus,

in

den

Ohren

beginnt

es

zu

sausen.

Brigitte

achtet

behutsam

auf

ihren

Herzschlag,

ist

die

Grenze

von

150

Schlägen

pro

Minute

überschritten,

legt

sie

eine

kurze

Atempause

ein.

Diese

Taktik,

die

später

von

John

gelobt

wird, verschafft uns allen kurze Erholung.

Es

sind

Wirkungen

der

Höhe.

Der

Organismus

ist

noch

zu

unangepasst,

die

roten

Blutkörperchen,

die

gebraucht

werden,

haben

sich

noch

nicht

im

ausreichenden

Maße

gebildet.

Die

Augen

tränen.

Mit

jedem

Atemzug

entzieht

die

trockene

Luft

dem

Körper

Wasser.

In

dieser

Höhe

ist

nur

etwa

ein

Zehntel

der

durchschnittlichen

Luftfeuchte

in

Meeresspiegelhöhe

vorhanden

–

und

vor

allem

lediglich

die

Hälfte

des

Sauerstoffgehalts

dort.

Schleppende

sechs

Stunden,

immer

bergauf,

das

erfordert

Willen

und

Ausdauer.

Die

Wanderstöcke

kommen

zum

Einsatz,

geben

Sicherheit

beim

Gehen.

Ich

bin

stolz

auf

Brigitte,

sie

hat

diese

Strapaze

und

den

ebenso

kräftezehrenden

Abstieg

durchgehalten.

Lediglich

ihren

Rucksack

trägt

John

zu

ihrer

Erleichterung.

Joachim

fängt

auf

halber

Höhe

an

zu

schwächeln,

er

übergibt

sich,

wird

von

Imani

und

Dixon

beim

Gehen

unterstützt.

Über

einen

Geröllweg

geht

es

sehr

langsam

bis

zum

Stella-Point

in

5.750 m

Höhe.

Der

Name

bewahrt

das

Andenken

an

Estella

Latham,

einer

südafrikanischen

Bergsteigerin,

die

gemeinsam

mit

ihrem

Mann,

Kingsley

Latham,

am

13.07.1925

hier

den

Kraterrand

erreicht

haben.

Am

Punkt,

nach

etwa

sechs

Stunden

angekommen,

erleben

die

Bergsteiger

einen

faszinierenden

Sonnenaufgang.

Im

Osten

flammt

über

einer

schnurgeraden

Wolkenlinie

van

Goghs

Sonnengelb

auf

und

verglüht

im

brennenden

Rot.

Der

Rebmann-Gletscher

liegt

auf

der

linken

Seite

im

Morgenlicht.

Auf

Fotos

muss

ich

verzichten,

die

Kraft

und

die

erforderliche

Zeit

den

Apparat

auszupacken,

sind

nicht

gegeben.

Eine

kurze

Rast,

ein

Becher

Tee,

dann

werden

wieder

die

Rucksäcke

geschultert.

Weitere

165

Höhenmeter

schleppen

wir

uns

bergauf,

bis

der

Gipfel

zu

sehen

ist.

Unter

der

Schädeldecke

knackt

es

im

Takt

der

Schritte.

Hechelndes

Atmen.

Der

Rachen

schmerzt,

ein

leichtes

Schwindelgefühl

ist

zu

spüren.

Ich

laufe

neben

mir

her,

bin

mein

Schatten,

habe

nichts

mehr

mit

dem

Mann

zu

tun,

der

da

geht.

Nur

langsam

kehre

ich

zu

mir

zurück.

Ein

überwältigendes

Gefühl,

das

Brigitte und mir die Tränen in die Augen treibt.

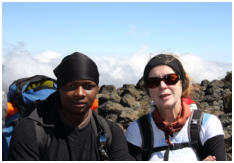

Endlich

ist

es

geschafft.

Wenige

Meter

vor

dem

Gipfel

greift

Imani

die

Hände

von

Brigitte

und

mir

und

geht

mit

uns

gemeinsam

zum

höchsten

Punkt

Afrikas.

Sein

spaßiger

Kommentar:

„

Jetzt

geht

der

Enkel

mit

seinen

Großeltern

zum

Gipfel

“.

Es

ist

7:00

Uhr,

alle

Anstrengungen

fallen

von

einem

ab.

Brigitte

und

ich

stehen

auf

dem

Uhuru

Peak,

der

Freiheitsspitze,

in

5.895

Metern

Höhe.

Eine

Höhe,

die

über

dem

Mount

Blanc,

dem

höchsten

Berg

der

Alpen

liegt

(4.808

m).

Joachim

erreicht,

dank

seiner

Helfer,

wenig

später

den

Gipfel.

Auf

drei

übereinandergenagelten

Holzbrettern

ist

in

gelber

Kerbschrift folgende Botschaft zu lesen:

Unter

dem

Schild

steht

ein

Blechkasten.

Sein

Inhalt

ist

eine

Bronzetafel

mit

den

Worten

aus

der

Unabhängigkeitserklärung

Tansanias.

Neben

dem

Kasten

steht

ein

verwirrter

Mensch:

Das

bin

ich.

Es

dauert

ein

wenig,

bis

ich

begreife,

dass

wir

wirklich

am

Ziel

sind. Unglaublich, was das Leben manchmal zu bieten hat.

Der

Gipfel

ist

flach,

kein

herausragender

Punkt,

nur

Geröll

bis

zum

Kraterrand

hin.

Würde

hier

nicht

das

verwitterte

Schild

stehen,

man

würde

es

nicht

merken,

dass

man

auf

dem

Gipfel

angekommen

ist.

Trotz

aller

Widrigkeiten

ist

es

eine

beeindruckende

Landschaft.

Wind

und

Wolken

sind

die

einzigen

bewegten

Elemente,

der

Himmel

ist

groß,

der

Blick

geht

weit.

Die

Luft

ist

klar

und

trocken.

Keine

Fliege

schwirrt.

In

den

nächsten

Minuten

genießen

wir

trotz

der

Kälte

von

-7 °C

den

fantastischen

Rundblick

zum

Mawenzi,

zum

Mount

Meru,

zu

den

Eisfeldern

und

in

den

riesigen

Krater

des

Kibo.

John

schießt

einige

Gipfelfotos

von

uns,

ich

fotografiere

nach

allen

Seiten,

was

die

Zeit

hergibt.

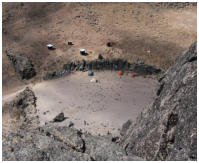

Der

eigentliche

Kibokrater

liegt

weiter

im

Norden,

annähernd

in

der

Mitte

des

Kraterkessels,

der

Caldera,

deren

Durchmesser

etwa

zwei

Kilometer

beträgt.

Von

unserem

Standpunkt

aus

kann

man

nicht

in

seine

Öffnung

hineinsehen.

Der

Krater

ist

benannt

nach

dem

Missionar

Richard

Reusch,

der

diesen

Schlund

am

Gipfel

1927

entdeckte.

Irgendeine

warnende

Botschaft

lauert

hinter

jedem

Bild,

das

ich

aufnehme.

Wenn

auch

die

Elemente

friedfertig

vereint

erscheinen:

Das

Feuer

im

Berginneren

lässt

sich

erahnen,

obwohl

die

vulkanischen

Dampfquellen,

die

Fumarolen,

und

die

schwefelhaltigen

Heißdämpfe,

die

Solfataren,

im

Krater

unsichtbar

bleiben.

Das

Wasser

tritt

in

Form

blaugrüner

Gletscher

auf,

die

Erde

als

schwarzbrauner

Lavaguss

und

die

Luft

in

einem

unvergleichlichen

Blau.

Gipfelwüste

–

Eiszeit

–

die

Grenze

des

Wachstums.

Der

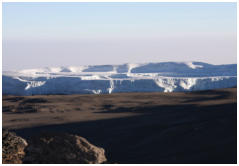

Blick

zu

den

Gletschern

fasziniert

mich.

Gefrorene

Lachen

am

Gletscherfuß,

riesige

Eiszapfen

und

tiefe

Höhlungen,

Brandungskehlen

gleichend,

zeigen

auch

hier

den

Verfall.

Es

sind

uralte

Giganten,

die

hier

langsam

sterben.

Heute

nimmt

man

an,

dass

die

letzten

Gletscher,

eigentlich

sind

es

ja

nur

noch

Toteisblöcke

auf

dem

Dachfirst

Afrikas,

2020

verschwunden

sein

werden.

Mein

lieber

Lenzi,

ich

denke

an

Dich,

noch könntest Du die Eispackungen mit eigenen Augen sehen!

Das

Ende

der

Gletscher

gibt

den

Adjektiven

unbewohnbar,

unaufhaltsam,

unwiederbringlich,

eine

lehrreiche

tiefe

Bedeutung.

Ausgebrannt

erscheint

hier

alles.

Die

Landschaft

ist

ohne

Leidenschaft,

aber

auch

ohne

Hoffnung.

Sie

liegt

im

grellen

Licht,

atmet

nicht

und

brütet

doch

lautlos

etwas

aus.

Die

Welt

bleibt

hier

oben

stehen

und

ich

denke

einen

Moment

über

das

Leben

nach:

Es

ist

schön

und

kostbar,

dieses

Leben,

besonders

dann,

wenn

man

es

sich

selbst

gestalten

kann.

Ich

versuche

mich

zu

orientieren,

schaue

ins

Rund.

Westwärts

liegen

der

Furtwänglergletscher

und

das

Nördliche

Eisfeld.

Der

Blick

richtet

sich

auf

den

Mawenzi,

auf

eine

Vielzahl

von

Türmen,

Zinnen,

Spitzen

und

Nadeln,

die

seine

im

Westen

mehr

als

600

Meter

hohe

Hauptwand

überragen.

Er

ist

ein

bizarrer,

schöner

Berg

und

immerhin

der

Dritthöchste

in

Afrika.

Durch

sein

brüchiges

Gestein

hat

er

auch

den

Beinamen

Totschläger

erhalten.

In

der

Chaggasprache

wird

er

Kimawenzi

genannt,

was

soviel

wie

der

Gezackte

bedeutet.

Das

Panorama

am

Kraterrand

raubt

einem

den

letzten

Rest

Atem.

Sicherlich

war

das

auch

die

Ursache,

dass

bei

mir

kurzzeitig

eine

Gleichgewichtsstörung

auftritt,

als

ich

von

der

Gehrichtung

abdrifte.

Noch

schnell

werden

einige

Fotos

von

den

Eisfeldern

aufgenommen,

dann

zwingt

uns

John

zum

Abstieg.

Ein

freundlicher

junger

Mann

aus

dem

Schweizer

Team

schiebt

mir

einen

Kaubonbon

in

den

Mund,

denn

er

hat

meinen

torkelnden

Gang

bemerkt.

Nach

einer

viertel

Stunde

ist

die

Gipfelzeit

abgelaufen.

Es

wimmelt

mittlerweile

von

Rotjacken.

Ein

letzter

Blick

zum

Rebmann

Gletscher.

Oder

besser,

das

Häuflein,

das

davon

übrig

geblieben

ist.

Früher

erstreckte

er

sich

über

die

ganze

Flanke.

Stattdessen

liegt

dort

nur

das

Wrack

eines

Gletschers,

am

schwarzen

Lavastrand

gescheitertes

Eis,

etwas

traurig

anzusehen.

Seine

Formen

wirken

zerstört:

ein

lieblos

gestürzter,

vielleicht

noch

ein

Dutzend

Meter

hoher

Formpudding

aus

rosa

Eis

und

Schnee.

Kaum

vorstellbar,

dass

die

Gletscher

des

Kibogipfels

einmal

bis

in

den

Krater

hineinreichten

und

aus

glashartem,

blauem

Eis

bestanden.

Die

ersten

Gipfelbezwinger,

Hans

Meyer

und

seine

Begleiter,

schlugen

im

Jahr

1889

noch

mühsam

Stufen

in

das

Eis,

um

zum

Gipfel

zu

gelangen.

Ohne

Pause

geht

es

auf

einen

unglaublichen

Schotterweg

bergab.

Wo

das

Sonnenlicht

hinfällt,

wechselt

der

schwarze

Boden

seine

Färbung

hin

zu

goldenem

Braun.

Die

Sonne

heizt

tüchtig

ein,

die

dicke

Kleidung,

die

vor

der

Nachtkälte

geschützt

hat,

besorgt

den

Rest.

Trittsicherheit

ist

im

Schotterfeld

nicht

gegeben,

dafür

rutschen

die

Zehen

schmerzhaft

an

die

Schuhspitzen.

Das

Resultat

ist

später

nicht

nur

spürbar,

sondern

auch

sichtbar.

John,

Brigitte

und

ich

bilden

die

Nachhut,

denn

Joachim

begleitet

von

den

anderen

Guides,

muss

schneller

von

der

Höhe

runter.

Am

Barafu

Camp

nach

fünf

Abstiegsstunden,

um

10:30

Uhr

angekommen,

werden

wir

von

unseren

Trägern

herzlich

mit

einem

kühlen

Getränk

begrüßt

und

beglückwünscht.

Joachim

liegt

im

Zelt

und

ruht.

Der

Zwischenaufenthalt

im

Camp

ist

zeitlich

begrenzt,

denn

es

muss

noch

weiter

bergab

gehen.

Nach

kurzer

Rast

wird

ein

Teil

der

Kleidung

gewechselt,

der

Rest

wandert

in

die

Packsäcke.

Eine

heiße

Suppe

und

eine

Gemüsepfanne

geben

verbrauchte

Kraft

zurück.

Ab

12:00

Uhr

heißt

es

erneut

Aufbruch.

Weitere

5

Stunden

geht

es

nun

bis

auf

3.080

Meter

hinab.

Am

Kilimanjaro

herrscht

eine

strenge

Einbahnregelung

bezüglich

der

vorhandenen

Routen.

Im

Barafu

Camp

gibt

es

weder

Wasser

noch

genügend

Platz

für

nachrückende

Gipfelstürmer

–

also

muss

die

Gruppe,

die

oben

war,

schnell

weit

hinunter.

Für

den

Abstieg

ist

der

Mweka

Trail

vorgesehen.

Mit

blutunterlaufenen

Zehen

geht

es

Schritt

für

Schritt

über

das

abfallende

Gelände.

Eine

große

Wasserblase

macht

mir

darüber

hinaus

das

Gehen

zur

Qual.

Nach

etwa

zwei

Stunden

wird

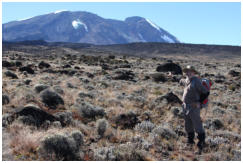

die

Landschaft

belebter.

Wind

fegt

über

das

Terrain.

Die

ersten

Grasbüschel

und

graugrüne

Staudengewächse

stehen

im

Geröll.

Am

Fuß

der

Geländestufe

fällt

auf,

dass

die

Wanderer

in

einer

anderen

Vegetationsstufe

angelangt

sind.

Strohblumen

und

die

vertrauten

Rosetten

von

Lobelien

und

Senecien

–

die

einen

ähneln

Artischocken,

die

anderen

Kohlblättern

–

stehen

zwischen

den

Scheinzypressen.

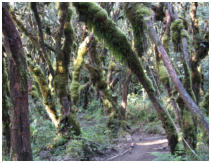

Der

Bewuchs

ist

wesentlich

dichter

als

in

den

windigen

Höhen,

woher

wir

vor

Stunden

gekommen

sind.

Vor

allem

erscheinen

erstmals

wieder

Baumheiden,

diesmal

mit

nadelartigen

Blättern

und

dann

wieder

die

vom

Aufstieg

her

vertrauten

Erica-Bäume.

Die

Pflanzen

der

Baumheide

ähneln

den

Bruyèresträuchern,

aus

dem

die

Pfeifen

hergestellt

werden,

die

ich

einst

genüsslich

schmauchte.

Bemerkenswert

sind

auch

riesige,

orangerote

Flechtennetze,

die

in

solchen

Mengen

nirgends

sonst

am

Kilimanjaro

vorkommen.

Im

Millennium

Camp

wird

eine

Tee-Pause

eingelegt,

dann

geht

es

munter

weiter.

Der

Weg

wird

abschnittsweise

schwierig

–

immer

steiler,

immer

tiefer

-

nur

der

Ausblick

auf

die

Landschaft

entschädigt

für

die

Strapazen

des

Weges.

Aufgrund

des

starken

Gefälles

geht

es

trotz

schmerzender

Zehen

zügig

bergab

zum

Mweka

Camp.

Um

17:00

Uhr

ist

das

Tagesziel

erreicht.

2.800

Höhenmeter

liegen

hinter

uns.

Der

Körper

fordert

Ruhe.

Das

letzte

Lager

befindet

sich

in

einem

schönen

Erika-Baumwald.

Der

Eintrag

ins

Camp-Buch

ist

Routine.

Unser

Traumberg

liegt

nun

abseits

in

grauviolettem

Zwielicht.

Eine

dunkle

Wolkenschleppe

zieht

über

den

Gipfel.

Die

Gletscher

blitzen

nochmals

in

der

Sonne,

bevor

sie

versinkt.

Es

ist

sieben

Uhr

abends.

Die

Sonne

ist

mit

uns

aus

dem

Zenit

abgestiegen.

Knapp

17

Wanderstunden

stecken

in

den

Beinen.

Die

Abgekämpften

löffeln

schweigsam

Suppe,

ziehen

Jacken

und

Schuhe

aus

und

kriechen

nach

einer

Katzenwäsche

erschöpft

in

die

Schlafsäcke.

Die

übergroße

Müdigkeit

lässt

alle

anderen

Gefühle

schweigen.

Über

die

Mühen

des

Abstiegs

schreibe

ich

nicht

viel

auf,

kritzele

nur

einige

Notizen

in

mein

Büchlein.

Ein

Foto

mit

allen

Helfern

zeigt

erschöpfte

aber fröhliche Menschen – das Ende naht.

Im Reisetagebuch geblättert

(Montag, 16.08.2010)

The Roof of Afrika

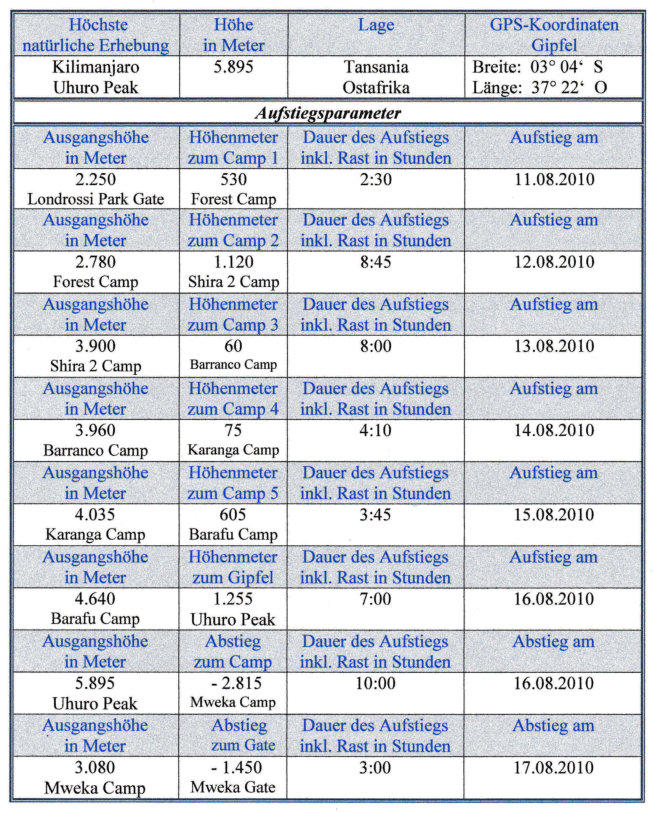

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

im Kontext der Geschichte